«…no encontramos una obra magdaleniense semejante hasta llegar al Pirineo, si bien en una especie diferente: el gran reno grabado en el pilier de la cueva de Isturitz…»

(María González-Pumariega, 2020)

ACABA DE PUBLICARSE en el último número del INORA (International Newsletter on Rock Art) una nueva interpretación de la figura de bisonte grabada en la cueva de Coímbre, sobre la que la firmante de esta nota ya había destacado su excepcionalidad, por sus características técnicas, por su tamaño y por su posición bien visible en el espacio central de la cueva.

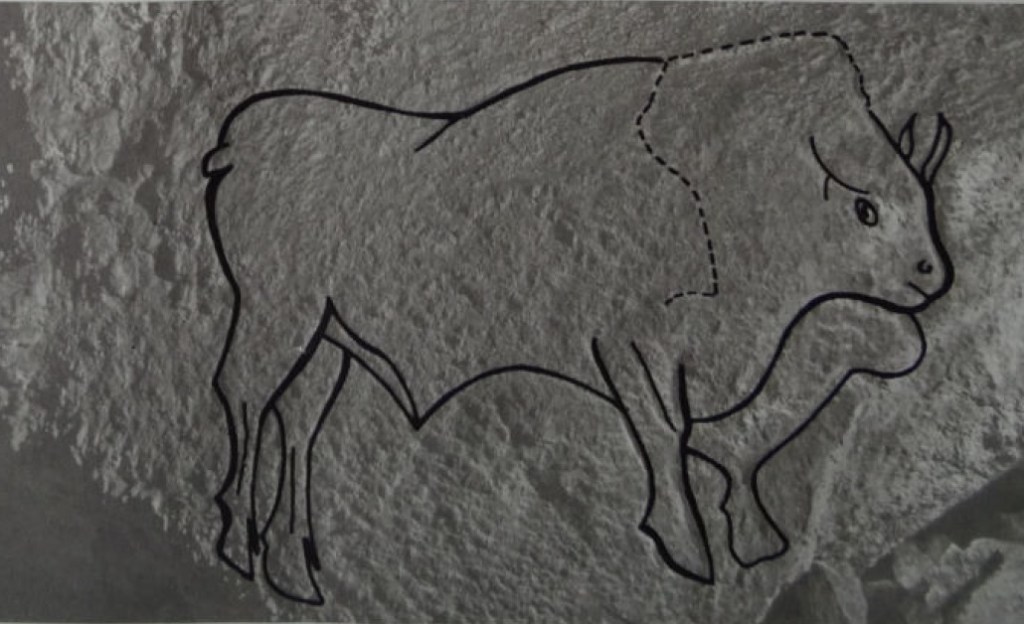

El arte paleolítico de la cueva de Coímbre (Peñamellera Alta, Asturias), fue descubierto en 1971 por Miguel Gutiérrez y Luis Noriega, y dado a conocer en 1974 por Alfonso Moure y Gregorio Gil. Las primeras reproducciones del bisonte grabado en el sector central de la cueva fueron publicadas entonces, incluyendo una fotografía y un «calco sobre fotografía» cuya autoría corresponde a Pedro Saura. Con posterioridad, se difundieron nuevas imágenes, que formaron parte del Inventario Nacional de Arte Rupestre, llevado a cabo por el Equipo Norte (1980-87), o realizadas por el arqueólogo Sergio Ríos (2008) para la publicación Arte Rupestre Prehistórico del Oriente de Asturias. Más recientemente, en los últimos estudios sobre la cueva, se incluyen nuevas fotografías, cuyas autorías corresponden a Julio Rojo (2014) o Blanca Ochoa (2018); también la muy significativa de Kike Llamas, en el interior y en la portada del libro monográfico (2017); así como un nuevo calco, cuya autoría corresponde a Marcos García y Daniel Garrido.

© Equipo Norte

© Equipo Norte

© Equipo Norte

© Equipo Norte

© B. Ochoa

© J. Rojo

© K. Llamas

© S. Ríos

Desde la prespectiva de la autora del artículo que ahora ve la luz, «las versiones e interpretaciones que se han venido dando del bisonte de Coímbre son todas incompletas y no se ajustan a la realidad». Así, a partir del análisis de las fotografías disponibles y de la observación directa propone una nueva lectura de la figura, que responde al morfotipo perigordino y cuenta con cercanos parentescos en otras representaciones de bisonte de la cuenca del Cares-Deva.

«La figura, de aproximadamente 1,25 m de largo y 1 m de alto, está grabada mediante un surco ancho, en perfil derecho completo. Presenta un desarrollado tren delantero frente a unos cuartos traseros más estrechos. La posición de la joroba está adelantada y muy marcada aprovechando una fractura que forma ángulo con la zona cervical. El bisonte no está grabado sobre una superficie caliza lisa y uniforme sino sobre una capa de costra calcárea irregular, de aspecto granuloso, característica que dificulta el análisis técnico de los surcos. Algunos tienen sección en V y otros en U, pero todos son anchos (particularmente los segundos) y profundos. Las dimensiones de la figura se refuerzan con la contundencia de unas líneas que no solo delimitan el perfil sino que, según zonas, aportan relieve. Los distintos detalles anatómicos y las proporciones buscan naturalismo pero hay una característica que refuerza el conjunto, que es la reproducción de los volúmenes internos mediante la habilidosa adaptación de cada parte de la anatomía a la superficie ligeramente ondulada del bloque. Así, la zona del tren delantero y de la grupa es ligeramente convexa. La forma angulosa de la joroba la determina el uso de una fractura de la costra, a partir de la cual parece que está pensada toda la figura. Esa rotura lineal no tiene continuidad hacia el dorso, que está grabado, sino que cambia de dirección hacia el hombro, resaltando esta zona frente al plano ligeramente rebajado de su derecha. Aquí, la superficie parece modificada por abrasión, como si mediante el raspado selectivo de la roca se buscase modular pormenorizadamente los rasgos de la cabeza, singularizando la fuerte personalidad del bisonte».

«La cola no está ausente pero se representa solo abreviada a su nacimiento, como un apéndice. Las dos patas traseras, en perspectiva, están completas y en ellas se marcan el corvejón y la diferenciación muscular interna. Igualmente, las pezuñas son detalladas, con indicación expresa del espolón y el dedo. En la línea del vientre se destaca netamente el sexo, en forma de V, con doble línea desde la zona inguinal hasta el bálano, como evocación de la perspectiva visual. Al contrario de lo dicho en publicaciones anteriores, en el tren delantero también están representadas las dos patas que, igual que las traseras, se disponen una al lado de otra, solucionando correctamente la ilusión de la perspectiva visual según recursos formales y técnicos habituales en el Magdaleniense. La pata delantera derecha, bien visible en el primer plano, se inserta completa en el cuerpo del bisonte entre las líneas del vientre y del pecho, con marca muscular en el interior. De la pata delantera izquierda, no reconocida hasta ahora, se representa únicamente la pezuña, realizada con un grabado menos profundo, ligeramente sugerido en la roca. Es frecuente en el Magdaleniense difuminar las patas correspondientes al plano más alejado del espectador para aludir a la perspectiva, siendo un recurso convencional frecuentemente empleado en los bisontes representados en la cueva de Niaux, tal y como ya destacara Jean Clottes. En las dos pezuñas delanteras se distingue además el espolón».

«Tampoco se ha sabido reconocer hasta ahora la barba del bisonte, que combina el grabado con el aprovechamiento de un borde natural del soporte. En este caso, el extremo curvo coincide con la línea de fractura natural de la roca, que se integra así para delimitar la forma, según una de las versiones habituales (barba apuntada o redondeada) en la representación de los bisontes magdalenienses. La línea inferior de la barba se enlaza gráficamente con la línea completa de la papada, paralela a la del pecho. Lo que se está figurando aquí es la banda de pelo que cubre esa zona y que en la observación real tapa casi por completo la pata del segundo plano, de ahí que solo se represente la pezuña. Las reproducciones de 1974 y de 2017 no reconocieron este segundo plano visual en su conjunto, por lo que solo dibujaron un trazo lineal aislado, independiente del bisonte. Por su parte, M. de la Rasilla, en una descripción publicada en 2014, malinterpreta dicha línea como parte de otra figura».

«En la zona de la cabeza, el perfil naso-frontal es casi un volumen diferenciado porque el grabado es particularmente ancho y profundo, generando prácticamente un bajorrelieve, término que ya fue utilizado por Alfonso Moure y Gregorio Gil. Esta técnica con vocación escultórica ya se había practicado en la cabeza de uno de los uros grabados en La Lluera I (Oviedo), aunque a una escala menor. Los cuernos se representan cortos sobre la testuz y el hocico y la boca están sutilmente indicados. Para la representación del ojo se prefiere el resalte de la pupila y así se graba un surco alrededor de un apéndice rocoso del sorporte, aislándolo en el centro del contorno a modo de pequeña bola. Esta solución es muy parecida a la practicada en el bisonte nº 20 del panel principal de la cueva del Pindal. Finalmente, sobre el ojo está grabada una línea ligeramente curva, que pudiera ser la indicación del tupé; y a su izquierda, quizá la insinuación de la oreja».

«A la figura se le reserva el plano más visible de un bloque de grandes dimensiones ubicado cerca de la entrada de la cueva, hacia la que se orienta. A determinada hora de la tarde, durante escasos minutos, la luz natural permite su observación sin necesidad de linterna. El tamaño del bisonte es coherente con las dimensiones del bloque y de la sala. A pesar de que esta zona de la cueva se ha visto afectada por procesos geológicos de gran envergadura (desprendimientos de bloques, hundimientos de espeleotemas, formación de conos de derrubios) y por ciertas intervenciones modernas, la posición actual de este bloque no debe diferir mucho del punto en el que estaba cuando el artista magdaleniense grabó allí la figura. Es posible, sin embargo, que el suelo sobre el que se apoyó el grabador prehistórico, actualmente un cono de derrubios formado por bloques de pequeño y mediano tamaño, sin matriz y muy intestables, se haya visto sensiblemente modificado desde tiempos paleolíticos. La realización de un grabado de tal entidad y tamaño debió requerir de un apoyo, como mínimo, estable».

«Este bisonte responde a todas las convenciones gráficas del Magdaleniense medio, fase cultural bien representada en el yacimiento de la cueva incluídos los hallazgos de dos rodetes y un contorno recortado de caballo. El bisonte es una especie muy bien representada en la cuenca del Cares-Deva (La Covaciella, Llonín, Coímbre, El Pindal), pero los paralelos formales más cercanos se encuentran en ciertos morfotipos perigordinos, particularmente el bisonte situado a la izquierda de la grieta que articula la composición del panel principal de La Covaciella, y en el nº 19 de la cueva del Pindal».

El gran bisonte de Coímbre ejemplifica bien cómo el conjunto de valores culturales que compartirá la región cantábrica con otros territorios, particularmente Pirineos, «conciernen no sólo a tipos de objetos, sino también a temas parietales, y a todo un conjunto de características formales que afectan a la silueta de los animales, a la traza y a las convenciones de representación de los volúmenes corporales” (Sauvet, Fortea, Fritz, Tosello, 2008).

En todo caso, y de acuerdo a lo sugerido por la autora, «no encontraremos una obra magdaleniense semejante hasta llegar al Pirineo, si bien en una especie diferente: el gran reno grabado en el pilier de la cueva de Isturitz«.

Debe estar conectado para enviar un comentario.